|

Aldehyde und Ketone sind sauerstoffhaltige Kohlenwasserstoffe, die in der Natur und bei chemischen Prozessen in großen Mengen produziert werden. Sie entstehen z. B. bei der Oxidation von Alkoholen. Die niedermolekularen Moleküle werden wegen ihrer duftigen Noten und Lösemitteleigenschaften genutzt. Aldehyde und Ketone zeichnen sich aber auch durch ihre chemische Reaktivität aus, aus der starke antimikrobielle Aktivitäten resultieren.

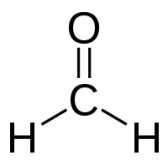

Formaldehyd hat allerdings keinen angenehmen Duft, sondern selbst in kleinen Konzentrationen einen stechenden, beißenden Geruch, der Augen und Atemwege reizt. Auf der hohen Bereitschaft, mit stickstoffhaltigen Substanzen wie Proteinen bzw. Aminosäuren zu reagieren, basiert der Einsatz von Formaldehyd als Desinfektionsmittel und Konservierungsstoff.

Formaldehyd

Da Formaldehyd mittlerweile als krebserregend eingestuft wurde, darf er in Kosmetika nur noch unter Auflagen verwendet werden (KVO): "Alle Endprodukte, die Formaldehyd enthalten und die Formaldehyd abspalten, müssen bei der Kennzeichnung den Hinweis „enthält Formaldehyd" tragen, sofern die Formaldehydkonzentration im Endprodukt 0,05 % überschreitet." In Nagelhärtern sind allerdings Konzentrationen von 5 % erlaubt. Hier verbindet er sich mit den Proteinstrukturen des Nagel-Keratins, wodurch es zu einer Vernetzung kommt, wie man sie von der Kunststoff-Herstellung kennt.

Rückläufiger Einsatz

Formaldehyd ist als Konservierungsstoff in der Kosmetik stark rückläufig. Allerdings werden immer noch in größerem Umfang Formaldehydabspalter wie Imidazolidinylharnstoff genutzt. Wenn diese Substanz innerhalb der Haut reagiert, wird letztlich der gesamte Formaldehydanteil freigesetzt. Daher haben Abspalter das gleiche allergische Potenzial wie Formaldehyd selbst. Die Abspalter sind aber fast geruchlos.

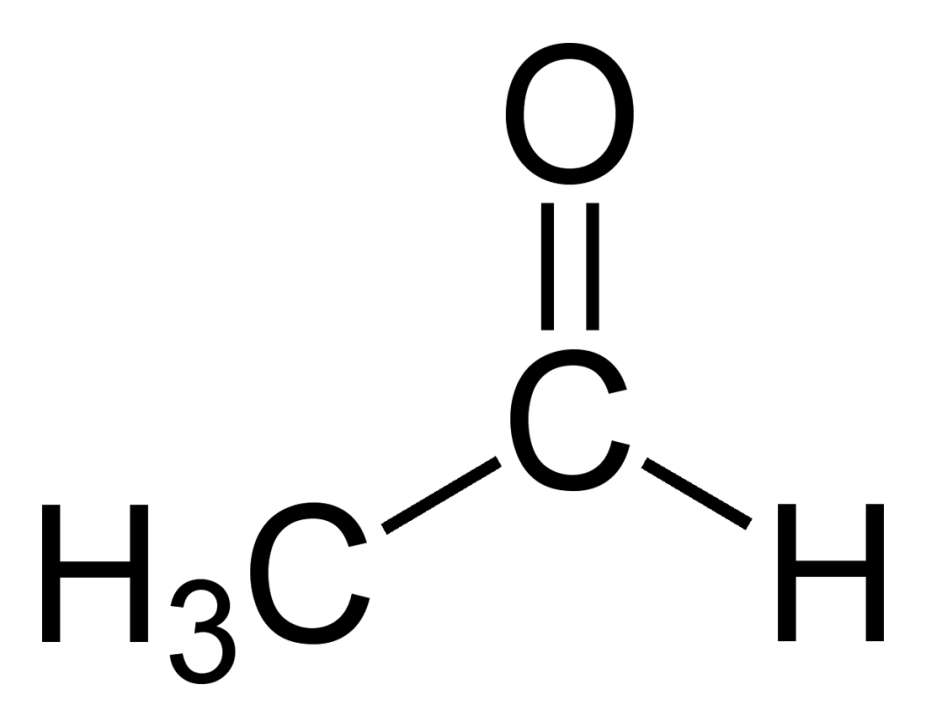

Acetaldehyd wird im Körper beim Abbau (Oxidation) von Alkohol (Ethanol) gebildet. Er kann in Spuren in ätherischen Ölen enthalten sein, kommt aber als solcher in Kosmetika nicht zum Einsatz. Sein Tetramer (Metaldehyd) ist in der Kosmetik explizit verboten.

Acetaldehyd

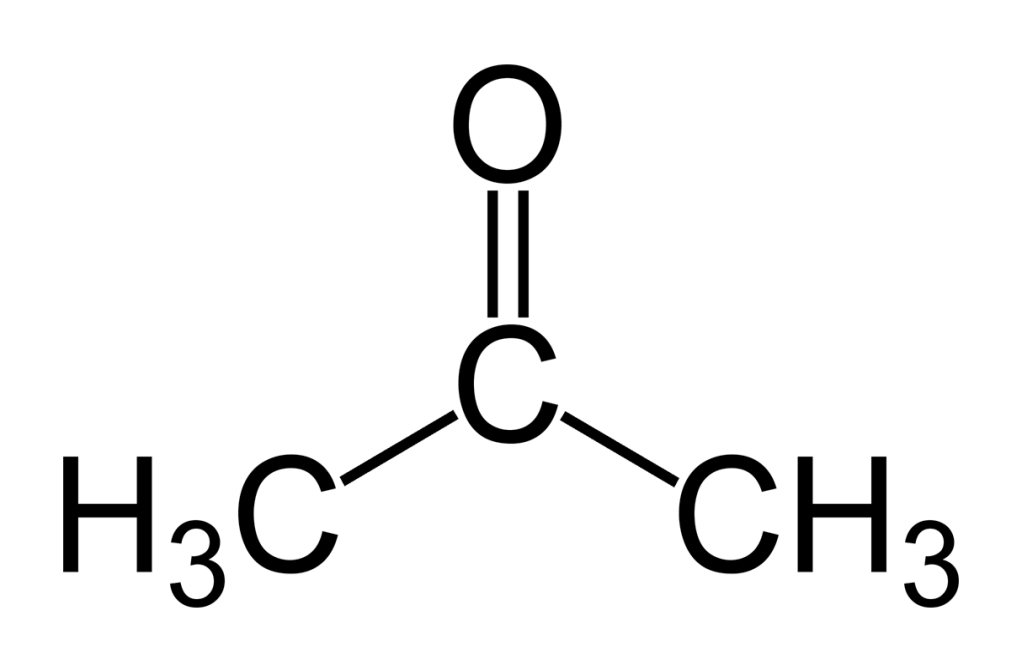

Aceton hat große Bedeutung als Lösemittel und dient als Nagellackentferner. In Kombination mit dem Desinfektions-, Blondier- und Bleichmittel Wasserstoffperoxid kann hochreaktives Acetonperoxid (APEX) entstehen. Daher Vorsicht beim Umgang mit Abfällen!

Aceton

Glutaraldehyd ist ein Dialdehyd: an den beiden Enden einer Kette aus 5 Kohlenstoffatomen befindet sich je eine Carbonylfunktion (C=O). Seine Einsatzgebiete sind Desinfektion und Konservierung. Glutaraldehyd ist in Aerosolen verboten, die Höchstkonzentration beträgt 0,1 %. Der Warnhinweis "Enthält Glutaraldehyd" ist Pflicht.

Ziemlich aromatisch

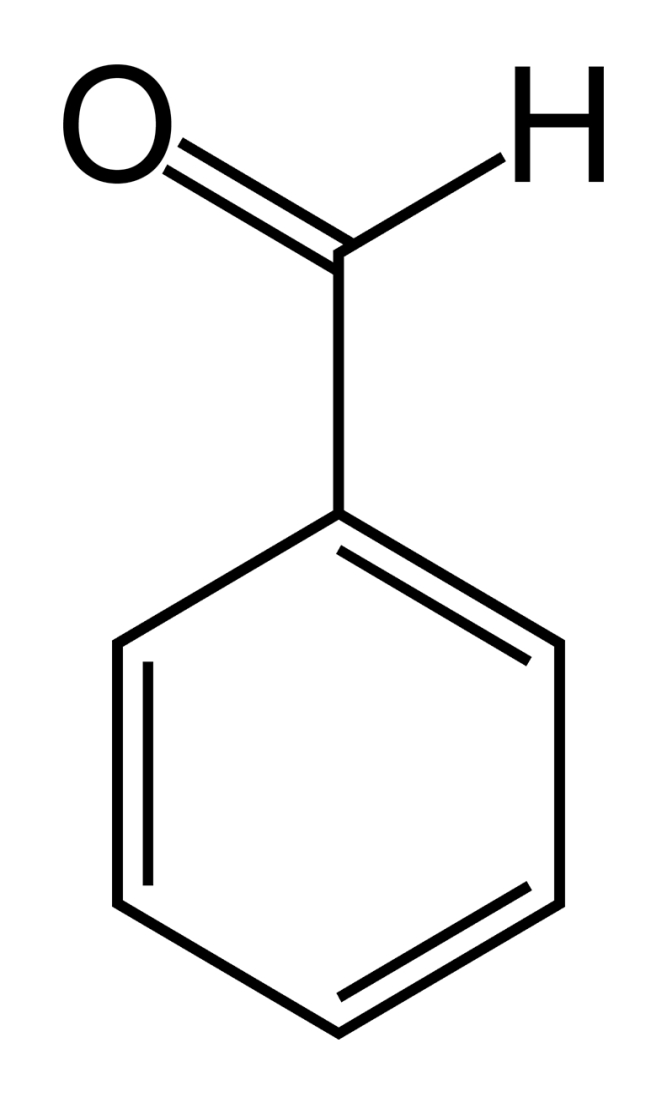

Benzaldehyd ist der einfachste aromatische Aldehyd. Er riecht bittermandelartig und kommt in ätherischen Ölen vor. Dabei bezieht sich die Bezeichnung "aromatisch" nicht auf den Geruch, sondern auf die chemische Struktur des "aromatischen" Benzolrings:

Benzaldehyd

Die Substanz lässt sich vielfältig als Aromastoff einsetzen. In der Verdünnung erinnert sie an Wildkirsche.

In bitteren Mandeln, Aprikosen-, aber auch Apfelkernen liegt Benzaldehyd im Amygdalin chemisch gebunden vor, das nach dem Verzehr in Traubenzucker, Benzaldehyd und Blausäure gespalten wird, die ebenfalls bittermandelartig riecht.

Piperonal (Heliotropin oder 3,4-Methylendioxybenzaldehyd) wird mit seinem an Vanille und Mandel erinnernden Geruch seit jeher zur Parfümierung einfacher Stückseifen verwendet. Piperonal hat konservierende Eigenschaften und wird gelegentlich zusammen mit Hydrozimtalkohol (3-Phenylpropanol), der fliederartig riecht, dafür genutzt, Hautpflegepräparate haltbar zu machen. Der Aldehyd ist auch Ausgangsstoff für halluzinogene Drogen (Amphetamine, Ecstasy), weshalb sein Handel auch im Bereich der Kosmetik streng überwacht wird.

Weitere natürliche aromatische Aldehyde mit charakteristischen Duftnoten sind zum Beispiel Anisaldehyd (4-Methoxybenzaldehyd) sowie Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd).

Vorsicht Allergie

Zimtaldehyd (Cinnamal) ist eine zimtartig und balsamisch riechende Komponente natürlicher ätherischer Öle mit ausgeprägtem allergenen Potenzial. Es muss daher separat in der INCI vermerkt werden, wenn es in Konzentrationen von mehr als 0,001 % in Mitteln vorliegt, die auf der Haut verbleiben, bzw. mehr als 0,01 %, wenn die Mittel abgespült werden. Gleiches gilt für 2-Benzilidenheptanal (INCI: Amyl Cinnamal) und 2-Benzylidenoctanal (INCI: Hexylcinnamaldehyd) mit ihren jasminartigen, blumigen Noten. Sie sind mit Cinnamal strukturell verwandt.

Muscon, ein 15-gliedriges cyclisches Keton, ist neben weiteren Ketonen der Hauptbestandteil des natürlichen Moschus. Muscon stammt heute ausschließlich aus synthetischer Quelle. Bei der INCI-Bezeichnung "Musk Ketone" handelt es sich um ein synthetisches Keton (4'-tert-Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenon), das zu den umstrittenen Nitromoschus-Verbindungen gehört. Laut der KVO darf es nur bis zu 1,4 % in Parfüm, 0,56 % in Eau de Toilette und 0,042 % in sonstigen Erzeugnissen eingesetzt werden.

Chinone sind 6-gliedrige cyclische, ungesättigte Diketone, die z. B. im Coenzym Q10 (Ubichinon) und im Vitamin K enthalten sind.

Bei der Autoxidation ungesättigter Säuren und deren Triglyceriden entstehen Abbauprodukte, die der menschliche Geruchssinn in äußerst kleinen Konzentrationen erfasst. Der entsprechend ranzige Geruch ist fast ausschließlich auf sekundär entstehende Aldehyde und Ketone zurückzuführen. Aus Linolsäure entstehen z. B. die gesättigten Aldehyde Pentanal, Hexanal und Heptanal und besonders geruchsintensive, ungesättigte Aldehyde wie 2-Nonenal, sowie das Keton 1-Octen-3-on.

Ätherische Öle

Eine außerordentlich vielseitige duftaktive Gruppe sind die Terpene - die Hauptkomponenten ätherischer Öle. Unter ihnen befinden sich auch zahlreiche Ketone, die man in der Regel durch die Endung "-on" erkennt, sowie Aldehyde durch die Endung "-al". Sie sind in Düften und Gewürzen enthalten und zeigen zudem oft physiologische Wirkungen:

2-Bornanon (Kampfer - Harz des Kampferbaums) hat einen eukalyptusähnlichen Geruch und fördert die Mikrozirkulation. Es hat auch kühlende, antiseptische Wirkung.

(+)-Carvon (Kümmelöl, Dillöl): entfaltet Kümmelgeruch

(-)-Carvon (Krauseminzöl): Das Spiegelbild von (+)-Carvon riecht minzartig und hat ein hohes allergisches Potenzial.

Carvenon (Dillöl)

Fenchon (Fenchelöl, Kümmelöl)

ß-Ionon mit veilchenartigem Geruch kommt in vielen Pflanzen vor.

Junionon (Wacholderbeeröl)

Menthon (Geraniumöl, Pfefferminzöl) hat einen Minzgeruch.

Pinocarvon (Eukalyptusöl) ist das Sexualhormon des Kiefernspanners.

Piperiton (Eukalyptusöl)

Pulegon (Polei-Minze): pfefferminzähnlicher Geruch, hautreizend

Thujon (Thujaöl, Salbeiöl): eine mentholartige Duftnote

Verbenon (Rosmarinöl): Minzgeruch, gehört zu den Pheromonen des Borkenkäfers.

Citral: ist ein Gemisch aus Citral A (Geranial) und B (Neral). Beide riechen nach Zitrone und sind Bestandteile des Zitronen- und Lemongrasöls. Sie sind nach der KVO deklarationspflichtig.

Citronellal (Zitronen-, Limettenöl)

Safranal (Safranöl): Das ist der Hauptaromastoff des Safrans.

Hydroxycitronellal hat einen süßen, blumigen Duft. Es wird synthetisch hergestellt und ist nach der KVO deklarationspflichtig.

Veränderung möglich

Aldehyde lassen sich im Gegensatz zu Ketonen leicht zu Säuren oxidieren und haben dadurch auch reduzierende Eigenschaften. Aus Formaldehyd bildet sich Ameisensäure, aus Acetaldehyd Essigsäure. Insbesondere viele der aromatischen Aldehyde wandeln sich beim ungeschützten Lagern an der Luft in die entsprechenden substituierten Benzoesäuren um. Dementsprechend können sich aldehydreiche ätherische Öle und Parfüms bei längerer Lagerung geruchlich verändern.

Ausgesprochen angenehm duften die Umsetzungsprodukte von 2 Alkohol-Molekülen mit einem Aldehyd- oder Keton-Molekül. Dabei entstehen unter Wasseraustritt Acetale und Ketale. Sie kommen auch in der Natur vor und lassen sich leicht synthetisch herstellen. Sie sind häufige Bestandteile von Parfümkompositionen.

Wenn die verbliebene alkoholische Gruppe einer Aldose (Carbonylgruppe am Ende eines Monosaccharids) oder Ketose mit einer alkoholischen HO-Gruppe reagiert, entstehen spezielle Acetale oder Ketale, die zur Gruppe der Glycoside gehören. Diese Substanzklasse ist in der Natur außerordentlich weit verbreitet (z. B. Saccharose, Lactose). Acetale, Ketale und Glykoside zerfallen unter Säureeinwirkung wieder in die Ausgangskomponenten. Deswegen spricht man auch von verkappten Aldehyden und Ketonen. Übrigens: auch das Vitamin C ist ein verkapptes Keton.

Dr. Hans Lautenschläger |