So ist es längst kein Geheimnis mehr, dass Emulgatoren, die der häufigste Hilfsstoff wasserhaltiger Cremes sind, nicht für jede Haut geeignet sind. Im Extremfall können sie zu erheblichen Störungen in der Hautbarriere führen und trockene Haut begünstigen, die ihrerseits nicht nur leicht Feuchtigkeit verliert, sondern umgekehrt auch das verstärkte Eindringen unerwünschter Stoffe von außen ermöglicht. In derartigen Fällen kann der in der Rezeptur enthaltende Arzneistoff zwar optimal, die Grundlage aber eher kontraproduktiv sein.

Derma Membran Struktur

Man hat daher schon lange nach Grundlagen gesucht, die den physiologischen Gegebenheiten der Haut gerechter werden als die bisher bekannten O/W- und W/O-Emulsionen. Aufbauend auf den Erfahrungen der Liposomen- und Nanopartikel- Technologien, deren Strukturen durch den natürlichen Membranbestandteil Phosphatidylcholin (PC) ausgebildet wird, wurden die DMS-Cremes entwickelt.

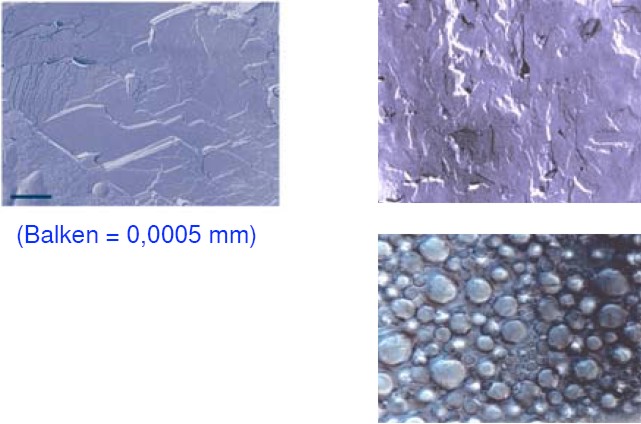

Elektronenmikroskopische Bilder einer DMS-Creme (links oben) und Vergleich mit einer O/W-Emulsion (rechts unten) und einer Interzellulärschicht der Haut (rechts oben):

DMS steht als Abkürzung für Derma Membran Struktur. Die DMS zeichnet sich dadurch aus, dass sie physikalisch dem Aufbau der Barriereschichten der Hornschicht sehr ähnlich ist und sich chemisch hinsichtlich der Inhaltsstoffe an der Haut orientiert. Auf viele übliche Hilfsstoffe wie Konservierungsmittel, Duftstoffe, Mineralöle, Silikone und Emulgatoren wird bei diesem Konzept konsequent verzichtet.

Die Membranfamilie

DMS gehört zur "Membranfamilie". Im Unterschied zu Liposomen und Nanopartikeln, die aus nativem PC (Fettsäurebesetzung überwiegend Linolsäure) bestehen, enthält DMS jedoch ein hydriertes PC (Fettsäurebesetzung: Stearinsäure, Palmitinsäure), das sich durch ceramidähnliche Eigenschaften auszeichnet. Hydriertes PC hat daher naturgemäß eine hohe Affinität zu den Lipiddoppelschichten der Hautbarriere, stabilisiert den transepidermalen Wasserverlust in einem physiologisch sinnvollen Bereich und schützt die Haut vor dem Eindringen von Fremdstoffen. Da es gleichzeitig die natürliche Regeneration der Haut nicht behindert, sondern eher fördert, wird es mittlerweile auch in Spezialitäten für den betrieblichen Hautschutz eingesetzt (1).

Herstellung und individuelle Anpassung

Wie Liposomen und Nanopartikel lassen sich DMS-Grundlagen nicht mit üblichen Emulgierverfahren herstellen. Zur Herstellung benötigt man eine spezielle Hochdruckhomogenisation, wobei der Prozess meist mehrfach durchlaufen werden muss.

Ist die DMS-Struktur jedoch erst einmal gebildet, verhält sie sich wie die Barriereschichten der Haut: sie kann hydrophile und lipophile Stoffe aufnehmen. Dies geschieht in der Apotheke durch einfaches Einrühren bei Raumtemperatur. Die physikalische Stabilität der so hergestellten individuellen Cremes ist in der Regel so hoch, dass ohne weiteres eine Mindesthaltbarkeits-Garantie von 6-12 Monaten gegeben werden kann. Das System ist ideal für die individuell angepasste Rezeptur in der Apotheke und für die praktische Arbeit spezialisierter Kosmetikinstitute (2).

Abbildung: Herstellung von Emulsionen und DMS

Mikrobiologische Stabilität

Die mikrobiologische Stabilität von DMS wird durch Zusatz von Feuchthaltesubstanzen wie Glycerin, Oligosaccharide, Sorbitol, Propylenglykol, Pentylenglykol gewährleistet, die neben dem Feuchthalteeffekt das mikrobielle Wachstum völlig unterbinden. Am besten haben sich Kombinationen dieser Stoffe bewährt. Vorteil: Sensibilisierungen sind im Gegensatz zu den traditionellen, apothekengängigen bzw. in der europäischen Kosmetikverordnung gelisteten Konservierungsmitteln praktisch ausgeschlossen. Nach Erfahrungen der Universität Karlsruhe stellt auch Propylenglykol kein Risiko dar (3).

Membranen und Emulgatoren

Formulierungstechnisch interessant ist, dass die Mitglieder der Membranfamilie untereinander mischbar und verträglich sind (4). Dagegen führen emulgatorhaltige Zusätze bei der DMS ähnlich wie bei Liposomen und Nanopartikeln schnell zu einer Zerstörung der Membranstrukturen. Da die Anwendungsdomäne der DMS die kranke Haut oder die entsprechende Prävention sind und Emulgatoren wie eingangs ausgeführt auch in der Hautbarriere einen eher schädigenden Einfluss haben, bedeutet dies keine Einschränkung.

Dermatologische und kosmetische Anwendungen

Typische Anwendungen der DMS mit oder ohne Zusatz entsprechender Wirkstoffe sind in Dermatologie und Kosmetik:

- trockene und sensible Haut

- Neurodermitis und Barrierestörungen

- unreine Haut und Akne

- (Berufs-) Dermatosen

- Altershaut

Von einigen Herstellern werden mittlerweile umfangreiche Rezeptursammlungen herausgegeben, aus denen sich Baukastensysteme (2) etabliert haben. Ein entscheidender Vorteil der DMS ist der nahtlose Übergang von der dermatologischen Behandlung mit pharmazeutischen Wirkstoffen zur kosmetischen Prävention und Hautpflege mit der gleichen Grundlage und umgekehrt.

Literatur:

-

H. Lautenschläger, Pharm. Ztg. 144 (13), 1038-1040 (1999)

-

H. Lautenschläger, Kosmetik International 1998 (1), 104-106

-

M. Gloor, K. Thoma und J. Fluhr, Dermatologische Externatherapie, Springer-Verlag, Berlin 2000, S. 146-147

-

H. Lautenschläger, Handbook of Cosmetic Science and Technology, p. 201-209, Marcel Dekker New York 2001

Dr. Hans Lautenschläger

|