Wie der Name schon andeutet, handelt es sich bei Phospholipiden um phosphorhaltige Naturstoffe mit Fettcharakter. Da diese Lipide unter anderem maßgeblich am Aufbau jedweder zellulärer Membranen und an wichtigen Transport- und Regelmechanismen des Stoffwechsels beteiligt sind, kommen sie in der Natur sehr reichlich vor. Der wohl häufigste Vertreter ist das Phosphatidylcholin, während wiederum andere, wie z. B. der so genannte Platelet Activating Factor (PAF), in äußerst geringen Mengen einen hormonartigen Einfluss auf Blutgerinnung, Blutdruck und Lungenfunktionen haben.

Als Ausgangsmaterial für die Gewinnung einzelner Phospholipide dient seit langem das Lecithin, ein Phospholipid-Öl-Gemisch, das anfangs aus Hühnereigelb und heute praktisch ausschließlich aus Soja gewonnen wird.

Lecithin als Basis

Anfangs eher ein Abfallprodukt bei der Ölgewinnung findet Lecithin (Code: E 322) heute in großen Mengen als Lebensmittelemulgator ("Mayonnaise"), Backhilfsmittel, Fließverbesserer bei der Schokoladeherstellung und als wertvolles Nahrungsergänzungsmittel Anwendung. Auch in der Kosmetik wurde es zur Herstellung von Cremes (W/O-Emulsionen) schon frühzeitig genutzt.

Beim Zusatz von Eigelb zu Shampoos erkannte man die konditionierende Eigenschaft, d. h. die Haare werden nach dem Waschen beim Kämmen nicht elektrisch aufgeladen. Diese Eigenschaft ist auf das im Lecithin enthaltene Phosphatidylcholin zurückzuführen, das im Soja-Lecithin einen Anteil von ca. 20% ausmacht.

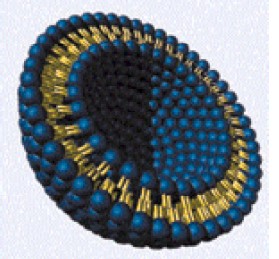

Das Phosphatidylcholin ist der prominenteste Vertreter der Phospholipide und wird industriell durch aufwändige Extraktion aus Lecithin isoliert. Anders als das ursprüngliche Lecithin bildet Phosphatidylcholin in Verbindung mit Wasser spontan zellähnliche Körper aus, deren Membranen wie bei den natürlichen Zellen doppelschichtartig aufgebaut sind. Diese Hohlkörper werden Liposomen genannt und sind nur unter der Vergrößerung eines Elektronenmikroskops sichtbar.

In Liposomen können Wirkstoffe verkapselt werden und in die Haut penetriert werden.

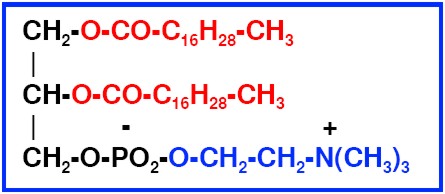

Formel des Phosphatidylcholins - rot: gebundene Linolsäure, blau: Cholin

Liposomen

Durch Emulgatoren werden Liposomen konzentrationsabhängig zerstört. Daher bildet Lecithin, in dem neben Phosphatidylcholin und Kephalin (Phosphatidylethanolamin) mehr oder weniger große Mengen an emulgatorisch wirksamen Komponenten wie Phosphatidylinosit, Phosphatidsäure, und Phosphatidylglycerin enthalten sind, in der Regel keine Membranen aus.

Liposom mit Hülle aus Phosphatidylcholin

Der Vorteil der Liposomen-Membranen ist die Tatsache, dass sie physikalisch einen sehr ähnlichen Aufbau haben wie die Barriereschichten der Haut und sich daher sehr leicht in diese Schichten integrieren. Dadurch entsteht bei der Applikation von Liposomen ein kosmetisch erwünschter Effekt, nämlich eine Durchlässigkeitssteigerung der Haut für mitgeführte kosmetische Wirkstoffe, insbesondere wenn sie in Liposomen verkapselt sind.

Essenzielle Stoffe

Weniger bekannt ist, dass so genannte Leer-Liposomen, also Liposomen ohne eingeschlossene Wirkstoffe ("leere Hüllen"), für sich gesehen zu den stärksten kosmetischen Wirkstoffen überhaupt gehören. Das Phosphatidylcholin der Membranen enthält chemisch gebunden zwei Stoffe, die für die Haut essentiell sind, d. h. vom menschlichen Organismus nicht bereitgestellt werden können: Linolsäure und Cholin.

Während der Cholin-Teil Hautschutz-Funktionen übernimmt und insbesondere bei der Prävention der Hautalterung eine Rolle spielt, verstärkt die Linolsäure durch ihren Einbau in das Ceramid I auf Dauer die natürliche Barrierefunktion der Haut. Linolsäure ist darüber hinaus bei unreiner Haut und Akne wirksam.

Regeneration der Haut

Das Phosphatidylcholin der Liposomen wirkt vielen Verhornungsstörungen entgegen, z. B. auch an den Ausgängen der Talgdrüsen, was wiederum dazu beiträgt, dass leichte Akneformen (Schweregrade 1 und 2 nach WHO) innerhalb von 28 Tagen um ca. 70% reduziert werden; daneben findet eine Abnahme der Sebumproduktion statt, was insbesondere bei Akne in Verbindung mit fettiger Haut erwünscht ist. Auch der Verhornung von Narben wird in gleicher Weise entgegengewirkt. In der Summe ist ein sehr starker Effekt auf die Hautregeneration festzustellen, der dem von Vitamin A-säure oder AHA-Säuren durchaus vergleichbar ist, jedoch über einen längeren Zeitraum (3-4 Wochen) und ohne spektakuläre Nebenwirkungen erfolgt.

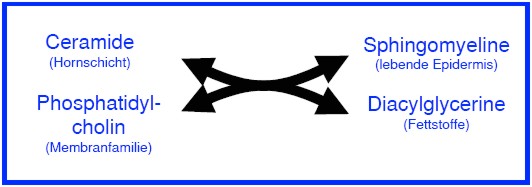

Biochemie des Phosphatdylcholins

Biochemisch gesehen greift Phosphatidylcholin in den Ceramid-Stoffwechsel ein, indem es seine Phosphocholingruppe auf Ceramide überträgt und so die Bildung der für die lebenden Zellen charakteristischen Sphingomyeline fördert. Dabei spielen möglicherweise auch Transportmechanismen zwischen einzelnen Hautschichten eine Rolle. Diesbezügliche Ungleichgewichte der Haut, die bei so unterschiedlichen Hautproblemen wie Neurodermitis und Psoriasis (Schuppenflechte) festzustellen sind, werden dadurch günstig beeinflusst.

Nanopartikel

Ein Nachteil der aus Phosphatidylcholin bestehenden Liposomen ist ihr begrenztes Aufnahmevermögen für Fettstoffe. Versuche, dies durch Zusatz von Emulgatoren auszugleichen, schlugen fehl, da die Membranen der Liposomen ähnlich wie die Membranen der Hautbarriere auf Emulgatoren empfindlich reagieren. Im Endeffekt werden sie zerstört.

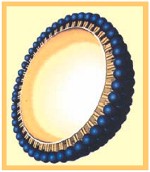

Erst mit der Anwendung einer Hochdrucktechnologie auf Mischungen von Liposomen mit Fettstoffen war die Herstellung von Partikeln gleicher Größenordnung wie der Liposomen möglich, die aber im Inneren mit Fettstoffen gefüllt sind. Diese emulgatorfreien Partikel, auch Nanopartikel genannt, sind zu einer der effektivsten Transportformen für fettlösliche Vitamine geworden und haben wie die Liposomen den Vorteil, die natürliche Membranstruktur der Hautbarriere nicht zu verändern. Sie gleichen wiederum einem anderen Vorbild der Natur, den Chylomikronen, die den Fetttransport aus der Darmmukosa heraus in die Lymphgefäße und die Blutbahn bewerkstelligen. Chylomykronen sind mit einem Durchmesser von 180 - 500 nm (1 nm = 0,0000001 cm) ähnlich groß wie Nanopartikel.

Nanopartikel mit Phosphatidylcholinhülle und Ölkern

Mit Nanopartikeln können z. B Körperlotionen hergestellt werden, die einerseits eine wasserähnliche Konsistenz haben, d. h. leicht auf dem Körper versprüht und verteilt werden können, und andererseits eine maximale Fettung ermöglichen.

Charakteristisch ist, dass die Fettstoffe nicht auf der Hautoberfläche verbleiben, sondern sofort in die Hautbarriereschichten penetrieren.

Derma Membran Struktur

Neueren Datums ist ein weiteres Mitglied innerhalb der Membranfamilie: die Derma Membran Struktur (DMS) mit einem Phosphatidylcholin, das statt Linolsäure chemisch gebundene Palmitin- und Stearinsäure enthält. Während Liposomen und Nanopartikel neben ihrer Eigenwirkung der Penetration von Wirkstoffen dienen, haben DMS-Cremes eine typische Schutzfunktion: Sie restaurieren und stabilisieren die Hautbarriereschichten. Letzteres ist z. B. bei der Messung des transepidermalen Wasserverlustes (TEWL) nach der Einwirkung wässriger Arbeitsstoffe auf die Haut zu beobachten. Der TEWL verharrt auf einem natürlichen Level. Anders als bei Liposomen und Nanopartikeln sind die auch in den DMS-Cremes enthaltenen Membranen nicht zellförmig, sondern wie Schieferplatten flächig angeordnet und somit den Hautbarriereschichten sehr ähnlich.

DMS unter dem Elektronenmikroskop

Für die Praxis der Kosmetikbehandlung haben DMS-Cremes in Kombination mit den anderen Mitgliedern der Membranfamilie den Vorteil, dass die Haut mit Liposomen und/oder Nanopartikeln für die Passage von Wirkstoffen geöffnet und mit DMS wieder geschlossen werden kann. Darüber hinaus verhalten sich DMSCremes wie die Haut selbst: Sie können als Basiscremes sowohl Fette und Öle als auch wässrige Lösungen, z. B. angereichert mit Feuchthaltestoffen, aufnehmen. Auch durch die Mischung von DMS mit Liposomen und Nanopartikeln ergibt sich eine Fülle unterschiedlicher Anwendungsmöglichkeiten, die sich insbesondere bei Problemhäuten bewährt haben.

Weitere Anwendungen

Mit dem Verzicht auf Emulgatoren bei membranhaltigen Produkten wird der Auswascheffekt von Pflegestoffen und hauteigenen Schutzstoffen wirksam vermindert. Dabei ist eine weitere Eigenschaft der Phospholipide, insbesondere des Phosphatidylcholins, behilflich. Phosphatidylcholin bindet sich an die Proteine (Keratin) der Haut und fixiert dabei dort auch die mittransportierten fettlöslichen Pflegestoffe. Dieser Effekt ist auch die Ursache für die oben beschriebene Konditionierung der Haare und hat eine interessante Parallele bei den Transportproteinen der Blutbahn. Dort transportieren Lipoproteine, d. h. Komplexe von Proteinen und Phosphatidylcholin, die Nahrungsfette durch die Blutgefäße.

Fein verteilte Teilchen

In Dermatologie und Kosmetik kann man diesen Effekt bei speziell zusammengesetzten Ölbädern nutzen, indem man durch Vermischen eines Phosphatidylcholin-Fettstoff-Konzentrates mit dem Badewasser spontan Nanopartikel-ähnliche Teilchen erzeugt ("Semisomen"), die vom Keratin der Haut aus dem Wasser regelrecht herausgefiltert und auf der Haut fixiert werden. Diese Präparate sind vor allem für die empfindliche Haut und für Atopiker geeignet. Aber auch im Wellness-Bereich können diese Badekonzentrate genutzt werden, indem man zu den Konzentraten ätherische Öle hinzufügt, die dann wie Öle und Fette sehr fein verteilt auf die Haut gelangen.

Emulgatorfreier Fett-Transport findet auch bei Oleogelen statt, die mit Phosphatidylcholin angereichert sind. Diese Oleogele enthalten mehr als 90% Fettstoffe und sind in der Regel wasserfrei. Sie ziehen trotz hohem Fettgehalt sehr schnell ein und eignen sich z. B. sehr gut für extrem fettarme Haut, Lippenpflege, Kälteschutz im Winter und für die Hautpflege bei Bettlägerigkeit.

Einsatz in Kosmetika

Phospholipide sind wahre Multitalente. Aufgrund ihrer vielen unterschiedlichen Funktionen spielen sie eine herausragende Rolle in Gesundheit und Ernährung. Für den Einsatz in Kosmetika erfüllen sie folgende wichtige Voraussetzungen:

In Form von Nahrungsergänzungsmitteln versorgen Phospholipide den Körper zusätzlich mit essenziellen Stoffen ("Schönheit von innen") und wirken schützend auf Magen und Leber. Für die Arbeit von Zellen, Hirn und Nerven sind sie unentbehrlich.

Dr. Hans Lautenschläger |