Polyphenole sind Naturstoffe, die sich unter anderem in Früchten anreichern. Aufgrund ihrer elektronenreichen aromatischen Struktur mit ihren zahlreichen phenolischen Hydroxy-Gruppen gehören sie zu den potentesten Antioxidantien. Der antioxidative Effekt wird dadurch verstärkt, dass Polyphenole mit katalytisch wirksamen Schwermetallen wie Eisen Komplexe bilden und diese Metalle dadurch inaktivieren.

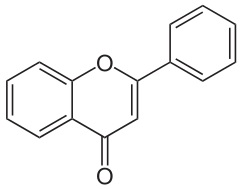

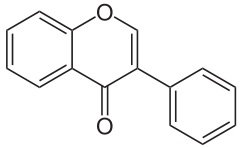

Je nach Struktur werden unterschiedliche Wellenlängen des sichtbaren Lichtes und der UV-Strahlung absorbiert. Daher ist die Welt der Polyphenole meist bunt und trägt zur farbigen Vielfalt von Früchten und Blüten bei. Es liegt nahe, sie als natürliche Farbstoffe einzusetzen. Der Code für Quercetin lautet z. B. C.I. Natural Yellow 10. Vielen Polyphenolen gemeinsam sind auch antimikrobielle Wirkungen gegen Bakterien und Pilze. Ursprünge in der Volksmedizin Neben Benzoesäure-Verbindungen - z. B. Kaffee-, Zimt- und Gallussäuren - und Stilben-Derivaten wie Resveratrol sind es vor allem Flavone und Isoflavone, die eine lange Tradition in den Volksmedizinen einzelner Länder haben und in der Ernährung eine Rolle spielen. Ihnen werden gesundheitserhaltende und zum Teil therapeutische Eigenschaften zugeschrieben. Sie zählen zu den Cosmeceuticals und werden auch als Nahrungsergänzungsmittel angeboten.

Die Isoflavone besitzen eine räumliche Struktur, die der von Östrogenen ähnelt und wie der Schlüssel in das Schlüsselloch hormoneller Rezeptoren passt. Dadurch kann es zur Hemmung hormonell gesteuerter Prozesse kommen oder zur Aktivierung von Funktionen des Immunsystems. Die Wirkung ist im Vergleich zu den endogenen Hormonen zwar um Zehnerpotenzen schwächer, nichtdestotrotz macht sich ihr Einfluss bei der langfristigen Aufnahme über Nahrungsmittel bemerkbar. So führt man die vergleichsweise geringen Beschwerden asiatischer Frauen in den Wechseljahren auf die Ernährung mit Soja-Produkten und die darin enthaltenen Isoflavone zurück. Folglich gibt es mittlerweile auch in Europa Soja-Produkte, die zur Linderung von Schweißausbrüchen und Hitzewallungen herangezogen werden.

Eine treffende Umschreibung der Isoflavone ist daher die Bezeichnung "Phytohormone". In Soja und Rotklee kommen die Phytohormone Genistein und Daidzein in höherer Konzentration vor. Im Rotklee sind darüber hinaus deren methylierte Verbindungen enthalten, das Formononetin und das Biochanin A.

Isoflavone stimulieren unter anderem die Collagensynthese und verzögern den Collagenabbau. Die durch Testosteron verstärkte Tätigkeit der Talgdrüsen wird beeinflusst - eine Eigenschaft, die bei Akne-Präparaten genutzt und durch den Carrier Phosphatidylcholin verstärkt werden kann. Der lokale, schwach östrogenartige Effekt führt allgemein zu einer Hautglättung.

Über die Anregung der Mikrozirkulation und die hemmende Wirkung auf das Wachstum der Oberlippenhärchen bei Frauen wurde ebenfalls berichtet. Umgekehrt sprechen in-vitro-Befunde für eine Hemmung der Steroid-5α-Reduktase1, deren Aktivität für den Haarausfall bei Männern verantwortlich gemacht wird. Für die wichtigsten Flavone des Grünen Tees, Epicatechin-3-gallat und Epigallocatechin-3-gallat ist diese Wirkung erwiesen. Studien lassen vermuten, dass Isoflavone in der Lage sind, die Aromatase zu hemmen2. Die Hemmung des Enzyms, das Androgene in Östrogene umwandelt, ist Teil der Behandlung des weiblichen Brustkrebses. Hohe Spiegel an Isoflavonen im Blutplasma entsprechen statistisch betrachtet einer geringeren Brustkrebs-Häufigkeit. Contra vorzeitige Hautalterung Pflanzenextrakte mit Flavonen und Isoflavonen sind für Hautpflegemittel interessant, deren Ziel die Prävention der Hautalterung ist. Hormonschwankungen während der Periode, der Menopause und der Postmenopause sowie generell altersbedingte Änderungen, die sich im Hautbild niederschlagen, lassen sich mit ihnen behandeln. Dementsprechend gibt es eine Vielzahl von Studien, die sich mit der Wirkung von Phytohormonen beschäftigen. Ihre Relevanz ist jedoch nicht immer gegeben. Denn darunter befinden sich viele In-vitro-Resultate, die sich in der Realität der menschlichen Haut nicht widerspiegeln. Fehlende Korrelationen werden im täglichen Marketing kosmetischer Produkte allerdings gerne übersehen.

Anders verhält es sich mit den antioxidativen Eigenschaften der Substanzen. Sie sind in der Regel auch in-vivo zu finden, werden aber hinsichtlich eines nachhaltigen Anti-Aging-Effektes häufig überschätzt3. Bekannte Antioxidantien sind das z. B. in Kapern, Zwiebeln und Heidelbeeren vorkommende Quercetin, die oligomeren Proanthocyanidine (OPC) der Traubenkernextrakte und die Flavone des grünen Tees. Wie bei anderen Antioxidantien kann man bei Daueranwendungen meist eine Hautaufhellung beobachten, die auf die Hemmung der Melanin bildenden Tyrosinase zurückzuführen ist. Bei einigen Vertretern wie dem Genistein4 stellt man auch eine Hemmung der Bildung von AGE fest. AGE ist die Abkürzung für Advanced Glycation Endproducts - "verzuckerte" Moleküle, die bei Alterungsprozessen eine Rolle spielen.

Die Flavone von Kigelia-Extrakten (Leberwurstbaum), Quercetin, Luteolin und 6-Hydroxyluteolin verfügen ebenfalls über eine antioxidative Wirkung. Ihre Glycoside (siehe unten) stabilisieren und tonisieren die oberflächlichen, kapillaren Blutgefäße und das Bindegewebe. Damit verbunden ist eine spür- und sichtbare Straffung der Haut, die insbesondere für Augen- und Dekolleté-Präparate genutzt wird.

Die vasoprotektiven und abschwellenden Effekte der Flavone werden in Venen-Präparaten therapeutisch genutzt. Diesbezüglich ist insbesondere das Rutin, ein Glycosid des Quercetins, das aus Buchweizenkraut gewonnen wird, von Interesse. Darüber hinaus zeichnet sich Rutin durch eine entzündungshemmende und weitere Wirkungen aus, die Grundlage vieler Naturheilmittel sind. Ähnlich verhält es sich mit Hesperidin und Diosmin, die unter anderem bei Krampfadern eingesetzt werden. Arzneidrogen, die Flavone enthalten, sind z. B. Arnika, Kamille, Ringelblume und Süßholz. Eine große Vielfalt In Pflanzenextrakten liegen Flavone und Isoflavone frei oder in Form von Glycosiden vor. Als Glycoside bezeichnet man ihre Kopplung an verschiedene Zucker. Bei der Gewinnung und Aufbereitung der Extrakte werden die Glycoside zum Teil gespalten. Glycoside sind meist besser wasserlöslich. Da dadurch Konzentration und Verfügbarkeit beeinflusst werden, ist nicht jeder Extrakt topisch gleich wirksam. Die Namen sind zum Verwechseln ähnlich. Genistin (ohne "e") ist die Verbindung von Genistein mit Glucose. Analog ist das Daidzin das Glycosid des Daidzein mit Glucose.

Viele Extrakte entfalten neben der Wirkung der darin enthaltenen Polyphenole noch Synergien mit anderen Bestandteilen. Daher sind sowohl die Einzelverbindungen als auch die Extrakte für die Hautpflege von Interesse.

Isoflavone binden zwar an Östrogen-Rezeptoren, ihr Metabolismus verläuft jedoch völlig anders. Nachgeordnete hormonelle Wirkungen sind daher nicht zu erwarten. Der Abbau findet bereits in der Haut statt. Systemische Wirkungen wurden bei Hautpflegepräparaten bisher nicht beobachtet. Unerwünschte Nebeneffekte? Die Diskussion um endokrine Disruptoren hat naturgemäß auch die Polyphenole erreicht, insbesondere die Isoflavone. Endokrine Disruptoren sind Substanzen, die hormonaktiv sein können und eine schädliche Wirkung auf die Organismen ausüben können.

Die damit verbundenen Bedenken fokussieren sich hauptsächlich auf biologisch schlecht abbaubare synthetische Stoffe, die über aromatische Strukturen verfügen. Das Adjektiv "aromatisch" bezog sich ursprünglich auf den Geruch der Stoffe, mittlerweile ist es synonym mit einer - wie eingangs bereits erwähnt - elektronenreichen Struktur in Form eines Benzolrings. Beispiele für diesbezüglich für den Menschen nachweislich schädliche Substanzen sind polychlorierte Biphenyle (PCB), Phthalsäureester (Weichmacher), Triclosan (Konservierungsstoff) und Bisphenol A (Kunststoffadditiv). Aber auch Parabene (Konservierungsstoffe) und ältere UV-Filter wie die Cinnamate stehen im Verdacht, nicht indifferent zu sein.

In diesem Zusammenhang haben sich das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) auch mit den hormonellen Wirkungen von Isoflavonen befasst. Schließlich gelangen diese zunehmend in die Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel.

In einer Stellungnahme der EFSA aus dem Jahre 2015 heißt es, dass es keine Hinweise für die Schädlichkeit von Isoflavonen auf Brust, Gebärmutter und Schilddrüse für postmenopausale Frauen gibt. Dabei wird von einer Aufnahme von 35 bis 150 mg täglich durch Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel ausgegangen. Es ist allerdings zu vermuten, dass man hier noch am Anfang der Erkenntnisse steht.

Literatur 1) Evans BAJ, Griffiths K und Morton MS, Inhibition of 5α-reductase in genital skin fibroblasts and prostate tissue by dietary lignans and isoflavonoids, Journal of Endocrinology (1995) 147, 295-302

2) Lephar ED, Modulation of Aromatase by Phytoestrogens (Review), Enzyme Research, Volume 2015 (2015), Article ID 594656, 11 pages; http://dx.doi.org/10.1155/2015/594656

3) Lautenschläger H, Antioxidantien und Radikalfänger - zu viel ist zu viel, Ästhetische Dermatologie (mdm) 2015 (8), 12-16

4) Lv L, Shao X, Chen H, Ho CT, Sang S, Genistein inhibits advanced glycation end product formation by trapping methylglyoxal, Chem Res Toxicol. 2011;24(4):579-86

Dr. Hans Lautenschläger |