Gibt man die Kombinationen der Stichworte "Kosmetik", "Dermatologie" und "Medizin" in Suchmaschinen ein, ergibt sich gegenwärtig eine steigende Trefferquote in der Reihenfolge von 1 bis 4.

- Kosmetische Dermatologie

- Kosmetische Medizin

- Dermatologische Kosmetik

- Medizinische Kosmetik

Mit der Trefferquote wächst die Dominanz der Produktwerbung für Kosmetika. Das wird besonders deutlich, wenn man auf die Bildtreffer umschaltet.

Nicht geschützt

Die Wortkombinationen sind weder geschützt, noch definiert. So gab es in der Vergangenheit verschiedentlich gerichtliche Auseinandersetzungen, weil die Begriffe in der Werbung unbegründet oder unlauter angewandt oder die Produkte in die Nähe von Arzneimitteln gerückt wurden. Dabei spielte unter anderem die "Verkehrsauffassung" eine Rolle, ob ein kosmetisches Produkt von der Allgemeinheit als dermatologisches Präparat verstanden wird. Ein weiterer Streitpunkt: Die angepriesene dermatologische Eigenschaft wurde nicht bewiesen.

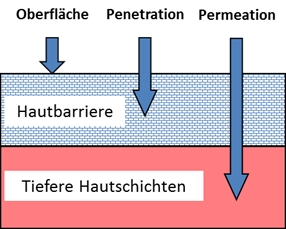

Die Cosmeceuticals mit ihren biochemischen Wirkungsnachweisen und die von A. M. Kligman begründete Korneotherapie haben die Attribute "dermatologisch" und "dermatologisch wirksam" in der Hautpflege in den letzten Jahren ganz wesentlich beeinflusst. Kurz: Kosmetische Zusammensetzungen können klinisch nachweisbare Wirkungen besitzen. Entscheidend dabei sind ihre biophysikalischen und biochemischen Eigenschaften, d. h. bleiben sie an der Hautoberfläche, penetrieren oder permeieren sie und welche Reaktionen lösen sie an Ort und Stelle aus?

Abb.: Penetration und Permeation

(Vereinfachte Darstellung)

Penetrierte und permeierte (transdermale) kosmetische Inhaltsstoffe werden metabolisiert und können im lebenden Gewebe ihre Wirkung entfalten – z. B. wird Vitamin A enzymatisch in Vitamin A-Säure umgewandelt und stimuliert die Regeneration. Vitamine und ihre Derivate und Terpene aus ätherischen Ölen gelangen zum Teil bis in den Blutkreislauf, werden verstoffwechselt und letztendlich neben Abbauprodukten im Urin als Wasser und Kohlendioxid wieder ausgeschieden. Transportmittel wie Liposomen (hydrophil) und Nanodispersionen (lipophil) beschleunigen vor allem die Penetration und nachgeordnet auch die Permeation kosmetischer Komponenten.

Transdermale kosmetische Stoffe müssen dementsprechend physiologisch verträglich sein und dürfen nicht systemisch wirken (im Unterschied zu Arzneimitteln). Daher fordert die EU-Kosmetikverordnung (deutsch: KVO) für alle Kosmetika einen Safety Report. Die alte These, dass Kosmetika nur an der Hautoberfläche verbleiben und nicht tiefer eindringen dürfen, entspricht also nicht der Realität.

Was bedeutet dermatologisch wirksam?

Eine dermatologische Wirkung ist beispielsweise die Entzündungshemmung einer D-Panthenol-enthaltenen Creme. Nicht dermatologisch wirksam ist ein Make-up oder eine Gesichtsreinigung mit Wasser. Doch Vorsicht: Schon das Waschen (Duschen) mit kaltem Wasser führt zur Ausschüttung von Nebennierenhormonen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Haut haben (Straffung, erhöhte Mikrozirkulation, Stimulierung von Regeneration und Immunsystem). Häufig gibt es kein "Entweder oder" ("schwarz oder weiß"), sondern fließende Übergänge hinsichtlich der dermatologischen Wirksamkeit.

Die KVO akzeptiert dermatologisch wirksame Komponenten und somit auch dermatologische Kosmetik sowie ihre Begründungen, indem sie sie nicht verbietet. Die KVO akzeptiert jedoch keine Werbeaussage, die eine lindernde oder heilende Wirkung beziehungsweise Behandlung beinhaltet, obwohl z. B. D-Panthenol, Aloe vera und essenzielle Fettsäuren nachweislich einen heilenden Einfluss auf entzündliche Prozesse haben.

Auch Arzneistoffe wie Clotrimazol und Pirocton-Olamin dürfen in Kosmetika eingesetzt werden. Werbetechnisch darf die Antischuppen-Wirkung, aber nicht die antimykotische Wirkung ausgelobt werden.

Dermatologische Optimierung

Die Daten von In-vitro-Studien über Einzelstoffe kommen häufig von den Wirkstofflieferanten. Viel wichtiger sind aber In-vivo-Studien und klinische Untersuchungen, Daten aus der wissenschaftlichen Literatur zu Einzelstoffen und deren Kombinationen sowie die Einhaltung relevanter Wirkstoffkonzentrationen in den Rezepturen. Mit dem Ausschluss kosmetischer Komponenten, die zwar zugelassen, aber nicht nachhaltig sind und/oder langfristig zu unerwünschten Nebenwirkungen führen, lassen sich Rezepturen im dermatologischen Sinne optimieren.

Ein Beispiel sind Konservierungsstoffe, die Allergien und die Entwicklung von Resistenzen innerhalb des Hautmikrobioms (vgl. Antibiotika) auslösen können. Kontraproduktiv sind auch okklusive Rezepturen, die die Regenerationsaktivität der Haut mindern.

Cosmeceuticals sind vergleichsweise gut dokumentiert und konzentrieren sich auf biochemische Wirkungsnachweise. Allerdings sind auch Cosmeceuticals weder in der KVO noch in der Arzneimittelgesetzgebung definiert, und nicht alle Studien zu den einzelnen Stoffen sind wirklich belastbar.

Die Korneotherapie nach Albert M. Kligman nutzt in ihrer ursprünglichen Form kosmetische Zusammensetzungen, um die Hautbarriere wiederherzustellen. Dadurch werden rezidivierende Prozesse im Inneren der Epidermis beeinflusst und beendet. Naturgemäß dauern diese Behandlungen länger als bei Arzneimitteln, haben aber den Vorteil, auf Dauer nachhaltig und ohne die unvermeidlichen Nebenwirkungen der Arzneimittel zu sein.

Barrierestörungen im Verlauf einer atopischen Dermatitis sprechen auf die Korneotherapie besonders gut an. Auch Verhornungsstörungen und Dermatosen lassen sich adjuvant erfolgreich kosmetisch begleiten.

Selbst Basisstoffe wie Lipide und Filmbildner können dabei Wirkungen entfalten. Weitere Beispiele:

| Indikation |

Arzneistoffe |

Adjuvante kosmetische Wirkstoffe |

| Hormonbehandlungen |

Östrogene |

Isoflavonoide |

| Atopische Haut |

Corticoide |

Barriereaktive Stoffe |

| Akne |

Retinoide: Tretinoin, Isotretinoin |

Vitamin A, essentielle Fettsäuren, Azelainsäure |

| Rosacea |

Antibiotika |

Proteasehemmer, essentielle Fettsäuren, Azelainsäure |

| Entzündungen |

Antibiotika |

Proteasehemmer, essentielle Fettsäuren |

| Juckreiz |

Antihistaminika |

Harnstoff, Allantoin, Endocannabinoide |

Mittels physiologisch kompatibler Penetrationsverstärker kann die Hautbarriere gezielt auf Durchlass und mit lamellaren Phosphatidylcholin-haltigen Cremebasen auf Schutz eingestellt werden – was für den Wirkstofftransport und den natürlichen Hautschutz von großer praktischer Bedeutung ist. Für diese Behandlungstechnik wurde unter anderem der Begriff der erweiterten Korneotherapie geprägt.

Fazit

Dermatologische Kosmetik ist nachhaltige Hautpflege. Sie besteht aus Komponenten, die physiologisch verträglich und biologisch abbaubar sind und das Haut-Mikrobiom möglichst nicht verändern. Physiologische (dermatologische) Hautpflege führt bei dermatologischen Indikationen zu klinisch signifikanten Wirkungen.

Literatur: Korneotherapie – Bindeglied zwischen Dermatologie und Kosmetik, 1. Auflage, Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart 2022, ISBN 978-3-7692-7893-4

Dr. Hans Lautenschläger |